Виктор Агамов-Тупицын. Бесполетное воздухоплавание: статьи, рецензии и разговоры с художниками

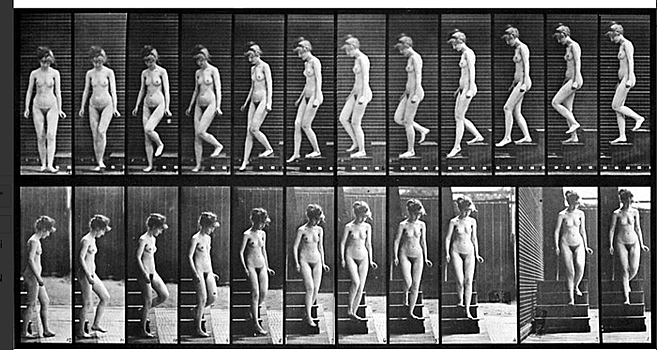

Существует мнение, что каждый художник, работающий с обнаженной натурой, стремится к идиоматизации. Это касается либо образа позирующей модели, либо позиции ее обзора (vantage point). Так, в случаях, когда предлагаемый нашему вниманию визуальный феномен является общим местом, позиция обзора вполне может обернуться художественным новшеством, например Марсель Дюшан, Энди Уорхол и др. Фотограф и критик Марта Рослер как-то рассказывала о своем опыте фотографирования в провинциальной России и других странах восточного блока в конце 1980-х годов. В то время репрезентация еще не коррумпировала оптическое бессознательное жителей Восточной Европы в том смысле, что их поведение перед камерой отличалось большей непосредственностью, чем поведение западного человека, оказавшегося в той же ситуации. Другими словами, западный человек давно уже смотрит на себя «глазами репрезентации», которая окончательно и бесповоротно въелась в саморефлексию. С одной стороны, наше представление о самих себе контаминировано взглядом другого: мы стремимся «не обмануть его ожиданий». С другой стороны, мы обременены набором клишированных аналогий — образов, достойных подражания, периодически корректируемых mass media и индустрией культуры. Поэтому репрезентация — своего рода одежда или макияж. И то и другое — изделия массового производства, и если мы думаем, что с их помощью нам удастся пленить другого, то другой — это «cookie monster», отличающийся повышенным аппетитом к клише. Обложка книги Виктора Агамова-Тупицына «Бесполетное воздухоплавание». Следовательно, раздеться перед камерой или мольбертом — значит согласиться позировать в одежде репрезентации. Снять что-то одно (платье, костюм) и надеть что-то другое под названием «nude». В этой специфической «одежде» или «униформе» волокна социальных кодов тесно переплетаются с потоками символической и имагинативной идентификации, не говоря обо всем остальном, чему я, за неимением места, не смогу уделить внимания, а если смогу, то выборочно, исходя из того, что мне в данный момент кажется предпочтительным. Именно таким представляется мне утверждение, что обнаженное тело не менее одето, чем одетое, и что нагота более непроницаема, чем пояс целомудрия. В античной литературной традиции раздевание было актом познания: «он ее познал» — так описывали первую брачную ночь или начало интимных отношений между мужчиной и женщиной. Таким образом, «ей» неизменно предписывалась пассивная роль, роль объекта познания. При переносе из сферы половых отношений в область Liberal Arts эта патриархальная фразеология обрела латентный характер. Вместо нее вошел в употребление фалогоцентристский лексикон, которым пользовались философы, озабоченные проблемой познания истины и старавшиеся ее обнажить. В числе примеров — феноменологическое эпохé, служащее синонимом раздевания. Вот почему философия в большей степени, чем другие дисциплины, имеет отношение к nudity и pornography. Истина оберегалась от профанации так же, как нагота прекрасной дамы в рыцарские времена. Но еще задолго до этого Тиресий был ослеплен Афиной за то, что таращил на нее глаза, когда та купалась голой. Так бессмертные боги защищали свои половые органы от вуайеризма и объектификации. Табуированность сакральной наготы, наготы Возвышенного, нашла отражение в мистических текстах, авторы которых — теологи, теософы и т. п. — окутывали истину облаком тайны и настаивали на том, что ее познание возможно только на стезях веры и духовного просветления. Доступность секулярной мысли, в отличие от сакральной, ее податливость и готовность к раздеванию послужили толчком для отделения философии от теологии, светского искусства от религиозного. Антонио Ломбардо. Спор Афины с Посейдоном. Рельеф, ок. 1458-1516. Эрмитаж, Санкт-Петербург. В результате у искусства возникла репутация автономной эстетической практики, хотя утвердить себя в этом качестве ему удалось только в эпоху Просвещения. Тем не менее, говоря об автономности эстетики, особенно в том аспекте, в каком она связана с эстетизацией наготы, мы не должны забывать, что в прежние времена, включая времена Ренессанса, роль «автора как продюсера» голых человеческих тел атрибутировалась Богу. Бог не мог быть плохим «художником». Во всяком случае, на уровне проекта. Другое дело — конвейер, то есть уровень массового производства. Понятно, что силы зла тоже покушались на статус «автора как продюсера»: на них возлагали ответственность за «отталкивающую», «растленную», «порочную» наготу. По существу, тело, в основном женское, являлось ареной ожесточенной борьбы за авторство. Представительницы «прекрасного пола» в этом не участвовали: их внешность испытывала на себе давление мужских фантазий — того, что можно назвать оптическим прессингом со стороны другого и что, в свою очередь, являлось репликой архивзора, «the-gaze-of-the-father», по велению которого дочери надлежит быть желанной, а сыну — желать. Позднее, став воплощением социальных язв, нагота превратилась в подмостки, на которых разыгрывались социальные драмы, выпячивались пороки, преподносились и усваивались трюизмы. Вот почему так трудно не заподозрить репрезентацию руинированного и «погрязшего в грехе» тела в риторике назидания и скрытой ортодоксии, даже если это делается под прикрытием «удовольствия от текста». «Нет ничего более вербального, чем избыточность плоти», — считал Пьер Клоссовски. Высказанное во второй половине ХХ века, это мнение проливает свет на бесперспективность поисков утраченной «тактильной визуальности», существовавшей, с точки зрения Джонатана Крэри, до того, как была изобретена камера-обскура. Nudes в данном случае не исключение, поскольку способы их визуального вос- приятия и эксплуатации имеют теперь большее отношение к речевым практикам, «speech-vision», чем к «тактильной визуальности». Следуя по пути, предложенному Крэри («трансцендентальная регрессия» в терминологии Жака Деррида), мы вспоминаем о том, что в античных вакханалиях апофеоз обнаженного тела имел отношение к снятию (с себя и с реальности) покрывала Майи с целью акцентировать телесное «я», идентичность не разума, а плоти. Ницше был прав, когда разглядел в «дионисийском проекте» отчаянную попытку предотвратить превращение тела в конструкт, которым оно стало впоследствии. Современный человек, выступающий в роли объекта или субъекта желания, уже не просто голый мужчина или голая женщина. Речь идет о познании конструкта конструктом, эйдоса эйдосом. Что касается «дионисийского проекта», то его ревизитация была предложена Делезом и Гваттари в книгах «L’Anti-Oedipe» и «Mille Plateaux», где концепция «шизотела» противопоставляется идее частичной телесности (part-objects у Мелани Клайн). Владимир Вейсберг. Лежащая обнаженная. 1973. Холст, масло. Частное собрание. Courtesy IN ARTIBUS Foundation В каком-то смысле «Анти-Эдип» (L’Anti-Oedipe) явился отголоском метаморфоз, происходивших в искусстве 1920-х годов. Тот факт, что Делез и Гваттари отказались от трансгрессии в пользу более «гидравлического» взаимодействия с психической реальностью, свидетельствует не столько об их несогласии с сюрреализмом и, в частности, с Жоржем Батаем (Bataille), сколько о скрытой попытке легитимировать то, что он определил как бесформенное (formless), наделенное способностью деклассифицировать (to déclasser) различия, категории и устоявшиеся ценности — каноны институциональной культуры. Нечто похожее сделал Ж.-Ф. Лиотар, предложивший идею радикальной неразрешимости конфликта (a diff érend) между искусством и другими «фразеологическими режимами» (regimes of phrases). По сути дела, différend — это Минотавр или, как пишет Розалин Краусс, «лабиринтная потеря различий, являющаяся смертью формы». В «Bachelors» Краусс проводит параллель между «растворением подобных различий» и их «расфокусированием (blur) в случае Джакометти». По ее словам: «Сначала это было свободное падение от вертикали к горизонтали путем устранения оппозиции между высоким и низким (high и law) или между человеческим и животным [началом]; затем сбрасывание физического покрова с тел и объектов вплоть до невозможности провести грань между внутренней „полостью“ формы и ее оболочкой». Прочтение Батая, предпринятое Краусс применительно к Джакометти, распространяется отчасти на более ранние периоды истории искусства ХХ века. Так, в аксонометрических композициях Густава Клуциса, Эль Лисицкого и Ласло Мохой-Надя (László Moholy-Nagy) «падение от вертикали к горизонтали» произошло в конце 1910-х — начале 1920-х годов. Другой пример — фотографии Родченко 1926 года, в которых «падение от вертикали к горизонтали» задержалось на полпути — на уровне диагонали. Эта промежуточная позиция (hesitant diagonal) была характерна для социалистического модернизма вплоть до середины 1930-х годов, когда произошел термидор вертикального — возвращение классической «прямоты» (classical «straightness»). Заканчивая этот раздел, хотелось бы ввести в обиход понятие «uncanny», предусматривающее два различных толкования. Применительно к голому телу перевод словосочетания «uncanny nude» равносилен утверждению, что его телесное «я» никто еще не познал, и поэтому у зрителя есть шанс сделать это «первым». Объяснение — в этимологии слова «canny», восходящего к латинскому «знать». Кроме того, «canny» означает «heimlich» или «homey», то есть «домашний», поэтому «uncanny nude» не только непознанная, но и к тому же бездомная нагота. Ее бездомность прочитывается как неприобщенность к дому, к брачному ложу познания. Не исключено, что коллекционирование бездомной наготы является формой ее одомашнивания. В результате «uncanny nudes» обретают место жительства, становясь «canny uncanny».